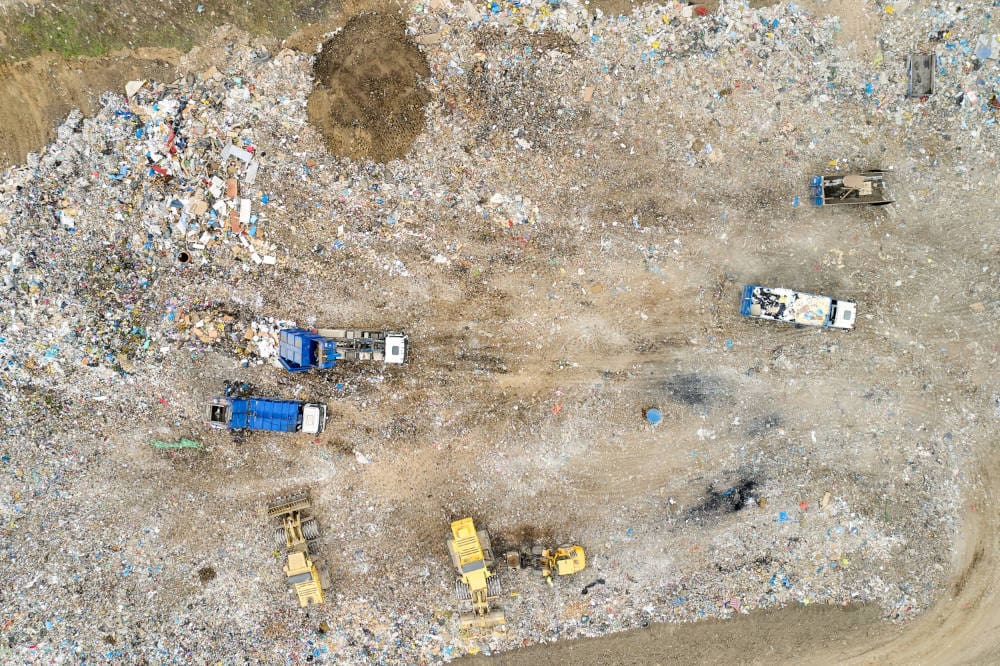

Récemment, la division de recherche et de développement notre organisme a produit un document sur l’application de matériel de recouvrement journalier dans les lieux d’enfouissement technique (LET) de la province. Sujet pas très olé olé surtout en pleine période de vacances, mais dont on doit absolument parler pour qu’enfin, soit encadrée et limitée, cette pratique qui est devenue hors de contrôle.

Tellement hors de contrôle, que même le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a récemment recommandé dans un rapport du mois de juin 2025, un encadrement réglementaire afin d’éviter les dérives potentielles de cette pratique.

En effet, dans ce cas particulier, le gestionnaire du LET en question se proposait de broyer des matières résiduelles qui auraient été autrement éliminées, afin de les transformer en matériau de recouvrement et ainsi améliorer sur papier, et dans ses bilans, sa performance environnementale.

Pour bien saisir l’importance et la nécessité d’encadrer cette pratique, certains éléments sont essentiels à saisir.

Tout d’abord, l’usage de matériaux de recouvrement est prescrit à l’article no 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). L’objectif : limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers. Jusque-là, tout va bien.

L’article 42 du même règlement définit en quelque sorte la nature et les caractéristiques des matériaux pouvant être utilisés, en précisant bien que l’épaisseur de la couche de recouvrement composée de certains sols contaminés ne peut toutefois excéder 60 cm. Et c’est là que le bât blesse : la limitation de l’épaisseur maximale des matériaux de recouvrement ne s’applique qu’à certains sols contaminés. Pour ce qui est du reste, certaines matières résiduelles notamment, il n’y a pas de limitation. Le bar est ouvert !

Ainsi, selon le dernier bilan sur la GMR de RECYC-QUÉBEC (pour l’année 2023), les matériaux de recouvrement représentaient 40 % des matières acheminées dans nos LET. S’ils représentaient 49 % de celles-ci en 2021, on ne peut toutefois pas y voir une pratique en décroissance, ces matériaux ayant représenté près de 42 % du tonnage dans les LET, l’année précédente, soit en 2020.

Un autre aspect qu’il faut absolument savoir est que les matériaux de recouvrement (dont la moitié ont été des matières résiduelles en 2023) ne sont pas considérés comme ayant été éliminés, même s’ils terminent leur vie dans un LET. On parle ici de valorisation matière. Cela veut dire qu’ils ne sont pas comptabilisés dans les tonnages annuels autorisés dans les décrets des LET.

S’ils représentent globalement 40 % des matières acheminées dans des LET en 2023, certains lieux d’enfouissement en ont utilisé une proportion de 100 %. Dans un cas bien précis, celui du LEET Mont-Wright en 2019, la proportion de matériaux de recouvrement y était de 1 929 % !!

Également, selon le document que nous avons produit, il ne semble pas y avoir de lien entre les quantités de matériaux de recouvrement et les saisons. En effet, nous nous serions attendus à ce que durant les mois les plus froids de l’hiver, il y ait moins de matériaux de recouvrement utilisés, la neige devenant un couvert naturel et les températures froides ne favorisant pas la propagation des odeurs. Or, il n’en est rien. Ni même la présence d’animaux ou d’insectes qui est moins grande en hiver, n’influence les quantités de matériaux de recouvrement utilisés.

S’ils n’ont pas d’impacts sur les quantités autorisées annuellement dans les LET, les matériaux de recouvrement n’en sont pas moins, dans bien des cas, des sources de revenus pour des exploitants de LET. En effet, d’un point de vue rationnel et pratico-pratique, rien ne justifie l’utilisation de 40 % de matériaux de recouvrement et encore moins un ratio de 1 929 %. Si ce n’est effectivement pas une source de revenus en sus de ses activités régulières d’élimination, quelle pourrait bien être la raison de cette surutilisation de matériaux de recouvrement ?

Or, si les matériaux de recouvrement ne comptent pas dans le calcul des quantités de matières résiduelles autorisées à des fins d’élimination annuellement, le volume qu’ils occupent a un impact direct sur la durée de vie des lieux d’enfouissement technique de la province. Effectivement, ce qui détermine si un LET a atteint sa capacité autorisée n’est pas le tonnage qu’il a reçu au fil des ans, mais bien le volume, en m3, qu’il occupe. Concrètement, plus un LET accepte des matériaux de recouvrement, plus il réduit indûment sa durée de vie.

Sur les 39 LET en opération au Québec, les 5 LET recevant plus de 400 000 tonnes ans de matières résiduelles par année – ce qu’il est convenu d’appeler des mégasites – utilisent à eux seuls, 1,9 million de tonnes de matériaux de recouvrement. Les 34 autres LET se partageant les quelque 600 000 tonnes qui restent. Pour l’année de référence des dernières données publiées sur le recouvrement, soit 2019, le plus gros LET de la province avait utilisé l’équivalent de près de 50 % de son tonnage autorisé en matériaux de recouvrement. Plus de 2,15 millions de tonnes métriques y avaient alors été acheminées pour cette seule année.

Il est indéniable qu’une utilisation à outrance de matériaux de recouvrement peut avoir une influence sur la fin des opérations d’un LET, le volume total – en mètres cubes – déterminant l’atteinte de la durée de vie autorisée, sans lien aucun avec les tonnages annuels des quantités reçues, que ce soit des matières résiduelles ou des matériaux de recouvrement.

On peut également penser que les motivations des actionnaires de certains LET ne sont pas nécessairement compatibles avec les obligations et impératifs de planification de dispositions des déchets des municipalités ou entreprises qui sont ses clientes.

À défaut de revoir la réglementation afin de mieux encadrer l’utilisation des matériaux de recouvrement, peut-être serait-il temps aussi de repenser plus globalement à l’élimination des matières résiduelles sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ? Cela pourrait lui permettre d’avoir une meilleure emprise sur la planification de l’élimination de ses matières résiduelles tout en favorisant l’acceptabilité sociale en intégrant le principe de l’autonomie régionale.

Quoiqu’il en soit, le statu quo n’est pas une option. Il perpétuerait un système favorisant la destruction de ressources aux dépens du développement d’une économie réellement circulaire. Un statu quo ferait également en sorte que les grands générateurs de matières résiduelles, comme la CMM, demeurent à la merci des décisions d’entreprises privées n’ayant pas les mêmes préoccupations ou motivations quant à la planification de l’élimination de leurs déchets.

Éditorial paru dans l’infolettre de juillet 2025